てもさん:

◎グルダ(アマデオ、67年)

グルダによる快演。ベートーヴェンの月光でよく話題にのぼるのは、大抵がポリーニ、アシュケナージ、バックハウス、ケンプあたりで、グルダの月光の演奏を褒めちぎっているサイトというのはあまりない。なので、ぼくがこのサイトに書いている笑。この月光、とにかく3楽章が凄まじい。どの瞬間を取っても完璧な出来栄えで、すべての音の配置が寸分の狂いもなくあるべき位置であるべき音量であるべき長さで鳴っている。3楽章冒頭は楽譜に書いてあるpは完全に無視されfで始まっていて度肝を抜かれるが(それも冒頭の左手のCisはスフォルツァンドだ!)この始まり方は正直アリだと思う(64年ザルツブルクライヴでも冒頭をfで始める解釈を採用している。それ以前の録音(63年のコンサートホール盤、57年のデッカ盤)では小さく始まっている)。ペダルを多用し響きが重なるようにしているため、非常に滑らかでドラマチックな雰囲気になっている。基本ルバートは使わず、どのフレーズも全部インテンポで駆け抜けてゆく。しかしインテンポといっても乾いた感じにはならず、細かいところでは微妙な緩急を用いているためとても自然に聞こえる。ここまで劇的でしなやかに、一気に弾ききる月光も珍しい。グルダのベートーヴェンは強靭なタッチと流麗なフレージングを合わせ持ち、持ち前の華やかで美しい音色も相まって、実に複雑な味わいを持っているある意味不思議な演奏だと思う。

◯ホロヴィッツ(72年、CBS)

月光はおそらく今まで買ってきた同曲異演のCDの中で最も枚数の多い曲だと思うが(40枚くらい?笑)いまだにグルダとこのホロヴィッツの演奏のほかにめぼしいものが見つかっていない。ホロヴィッツのこの演奏も実に個性的な演奏で、これは正真正銘、斜めから構えた古典派である。1楽章はまさにホロヴィッツの独壇場であり、右手のメロディーの音色の扱いは彼のスクリャービンを聞いているかのような色彩豊かな官能性をも持っている。弾く音の一つ一つが違う色合いを持ち、その陰影に富んだ表情付けは実に立体的に響き、この月光の1楽章を見事にロマン派の曲に作り変えている。続く2楽章はなんとも気だるい雰囲気で続く3楽章のドラマを予感させるのに十分な効果である。ここも異色の解釈と言え、左右の手のタイミングのずらしと長めのテヌートによって表現されるやるせないもどかしさはこの楽章を単なるつなぎとは呼ばせない実に複雑な味わいに仕上げていて圧倒的である。3楽章も超個性的な演奏である。冒頭のアルペジオの上昇音型は異常なまでの緊張感を持ち一つ一つの音が結晶化している。第2主題の優美な旋律は打って変わってホロヴィッツ一流のカンタービレで奏でられ、激しい部分とのコントラストもホロヴィッツならではである。

◎グルダ(アマデオ、67年)

グルダによる快演。ベートーヴェンの月光でよく話題にのぼるのは、大抵がポリーニ、アシュケナージ、バックハウス、ケンプあたりで、グルダの月光の演奏を褒めちぎっているサイトというのはあまりない。なので、ぼくがこのサイトに書いている笑。この月光、とにかく3楽章が凄まじい。どの瞬間を取っても完璧な出来栄えで、すべての音の配置が寸分の狂いもなくあるべき位置であるべき音量であるべき長さで鳴っている。3楽章冒頭は楽譜に書いてあるpは完全に無視されfで始まっていて度肝を抜かれるが(それも冒頭の左手のCisはスフォルツァンドだ!)この始まり方は正直アリだと思う(64年ザルツブルクライヴでも冒頭をfで始める解釈を採用している。それ以前の録音(63年のコンサートホール盤、57年のデッカ盤)では小さく始まっている)。ペダルを多用し響きが重なるようにしているため、非常に滑らかでドラマチックな雰囲気になっている。基本ルバートは使わず、どのフレーズも全部インテンポで駆け抜けてゆく。しかしインテンポといっても乾いた感じにはならず、細かいところでは微妙な緩急を用いているためとても自然に聞こえる。ここまで劇的でしなやかに、一気に弾ききる月光も珍しい。グルダのベートーヴェンは強靭なタッチと流麗なフレージングを合わせ持ち、持ち前の華やかで美しい音色も相まって、実に複雑な味わいを持っているある意味不思議な演奏だと思う。

◯ホロヴィッツ(72年、CBS)

月光はおそらく今まで買ってきた同曲異演のCDの中で最も枚数の多い曲だと思うが(40枚くらい?笑)いまだにグルダとこのホロヴィッツの演奏のほかにめぼしいものが見つかっていない。ホロヴィッツのこの演奏も実に個性的な演奏で、これは正真正銘、斜めから構えた古典派である。1楽章はまさにホロヴィッツの独壇場であり、右手のメロディーの音色の扱いは彼のスクリャービンを聞いているかのような色彩豊かな官能性をも持っている。弾く音の一つ一つが違う色合いを持ち、その陰影に富んだ表情付けは実に立体的に響き、この月光の1楽章を見事にロマン派の曲に作り変えている。続く2楽章はなんとも気だるい雰囲気で続く3楽章のドラマを予感させるのに十分な効果である。ここも異色の解釈と言え、左右の手のタイミングのずらしと長めのテヌートによって表現されるやるせないもどかしさはこの楽章を単なるつなぎとは呼ばせない実に複雑な味わいに仕上げていて圧倒的である。3楽章も超個性的な演奏である。冒頭のアルペジオの上昇音型は異常なまでの緊張感を持ち一つ一つの音が結晶化している。第2主題の優美な旋律は打って変わってホロヴィッツ一流のカンタービレで奏でられ、激しい部分とのコントラストもホロヴィッツならではである。

ずみさん:

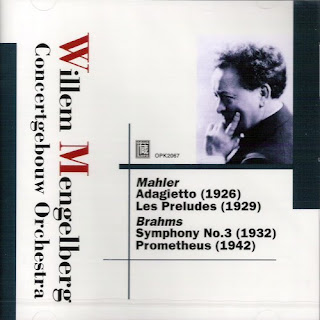

▲CDタイトル

▲CDタイトル